レガシィのセンターパイプ交換

BHレガシィはセンターパイプと第二触媒が一体化されており、

なかなか交換するには敷居が高いのですが、

逆に言えば交換後の変化が体感しやすいパーツとも言えます。

今回は偶然にもヤフオクで落札できた、

ZERO SPORTS製メタル触媒付きセンターパイプへの交換作業の様子を紹介しています。

レガシィでセンターパイプまで交換するのは初めてでしたが、

優秀な作業員の応援も得て、無事終了することができました。

尚、交換作業に際しては自己責任において実施してください。

本件に関し、ほっぽさんは如何なる責任も負いませんので悪しからず。。。

準備 フロアジャッキ数台 ウマ 12mm、14mmのメガネレンチ トルクレンチ一式 クロスレンチ CRC556 センターパイプ |

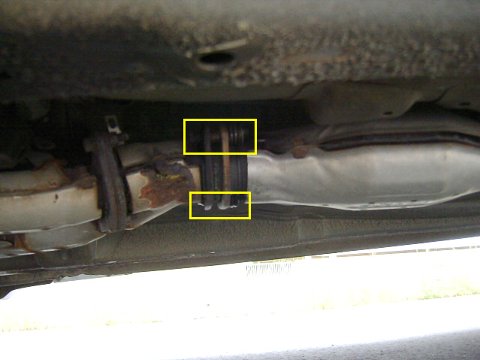

交換作業 以下に手順を示します。 ジャッキアップ→ウマで固定→助手席側リアホイール脱着→リアマフラーボルト&ナット緩め→センターパイプをジャッキでサポート(落下防止のため)→フロントパイプ側ボルト&ナット脱着→リアマフラー側ボルト&ナット脱着→純正センターパイプ脱着→社外センターパイプ仮設置→ジャッキでサポート→リアマフラー側ボルト&ナット仮留め→フロントパイプ側ボルト&ナット固定→リアマフラー側ボルト&ナット固定→ジャッキサポート外し→ホイール取り付け→ジャッキダウン  まずはジャッキアップしてリアマフラー側のボルト&ナットを緩めました。  フロントパイプ側のボルト&ナットの脱着です。フロントパイプ側は球面フランジとなっていて、ガスケットを使わない構造です。そのためか、ボルトにスプリングを挟んで多少の前後揺れに対応できるようになっています。 しかしながら、このボルトの取り付けが難関でした。  純正センターパイプの中間部分です。BHレガシィの場合はセンターパイプがどこにも固定されていないので、両端のボルト&ナットを外すといきなり落ちてきます。  純正触媒とサブサイレンサーです。これが大きな排気抵抗になっているようです。  フロントパイプ遮熱板の腐食具合です。雪道走行が多いためか、繁盛にジェット洗浄していたにもかかわらず、遮熱板は錆びてボロボロになっていました。中に詰めてある断熱材もかなり痛んでいました。 遮熱板だけでも新品に交換したいところです。  上が純正品、下が今回購入したZERO SPORTS製メタル触媒付きセンターパイプです。曲げが少なく、パイプ内径が大きく、しかも抵抗の少ないメタル触媒使用とあって、環境に優しいながらもパワーアップが期待できるパーツです。  メタル触媒付きセンターパイプ、フロントパイプ側の内径を測定してみました。 大凡70mmありました。  純正センターパイプ、フロントパイプ側の内径も比較のため測定してみました。 こちらは60mmほどでした。 つまり、ZERO SPORTS製の方が内径で10mmほど太いことになります。  メタル触媒付きセンターパイプ、リアマフラー側の内径も測定してみました。 大凡55mmでした。リアマフラーがノーマルの場合に備え、内径を絞っているためと思います。  純正センターパイプ、リアマフラー側の内径も比較のため測定しました。 こちらは45mmほどの内径でした。リアマフラー側もZERO SPORTS製の方が10mmほど太いことになります。  フロントパイプ側の球面フランジを固定しているボルト&ナットを新品にしました。 バネを使うことである程度の押し付け力を持ち、排気漏れしないながらも球面フランジにより フランジ接合部分の動きにも追従できるようになっているものと思います。 しかしこいつの装着に難儀しました。なぜかと言えば装着する際に バネを目いっぱい縮めないと、ナットがかからないからです。 この作業、結局私には無理だったので優秀なメカニックの助っ人を頼み、何とかクリアーできました。^^;  メタル触媒付きセンターパイプ、フロントパイプとの接合部分です。 しかしフロントパイプ遮熱板のサビはどうにかしたいです。  接合部分のアップです。 画像に見えるバネを縮めるのに苦労しました。  メタル触媒付きセンターパイプ、中間部分です。 フロントパイプ側にあるのがメタル触媒、画像右側にあるのが膨張管です。  メタル触媒付きセンターパイプ、後半部分です。  純正センターパイプの触媒部分を拡大してみました。格子状のセルが正方形に並んでいるのが見えます。 これが一般的なセラミック触媒の特徴だそうです。 代わってメタル触媒の画像は撮影に失敗してしまい無いのですが、渦巻き状に円周方向に広がる形をしています。 セラミック担体は熱膨張によってセルの隙間が狭くなり、排気抵抗が高くなるそうですが、メタル触媒は薄いメタル担体が熱のより膨張しない(かもしくはセラミックより少ない)ため、高熱になっても排気抵抗が少なく、ストレートパイプに近い性能と排ガス浄化性能が両立できるのが特徴のようです。 途中、フロントパイプ側のバネ付きボルトが貫通しないときには、作業完成が危ぶまれましたが、優秀な助っ人のおかげで、何とか無事DIY作業を完了することができました。 |